知产故事 | 一把紫砂壶,如何演变成一件知名商标

“冰墩墩”迅速走红的同时,未获许可擅自使用“冰墩墩”美术形象的侵权茶具商品也快速出现。我国是饮茶大国,茶器具的使用深刻扎根在日常生活之中。这些不法商贩之所以擅自制作“冰墩墩”茶器具,就是试图“蹭一蹭”北京冬奥会的流量。殊不知,擅自生产、销售“冰墩墩”相关产品属于“未经许可复制使用奥运标志和涉奥作品”,触犯了《奥林匹克标志保护条例》《特殊标志管理条例》《中华人民共和国商标法》等多部法律法规。

未经授权,擅自使用“冰墩墩”形象

由此可见,一件小小的茶器具,也蕴含着知识产权问题。本期知产故事特策划一期与我国紫砂壶茶器具相关的商标发展故事,以飨读者。

一件紫砂壶,如何演变成一件知名商标

中国使用商标的历史,可以追溯至唐宋时期。至今发现最早最完备的商标,是北宋时期山东济南刘家针铺使用的“白兔”商标。

然而从刘家针铺的“白兔”商标,到清代末年近现代意义的商标制度诞生,中间约800年的时间里究竟发生了什么?除了宋代刘家针铺的“白兔”商标,我国历史上还有其他成功的商标实践吗?

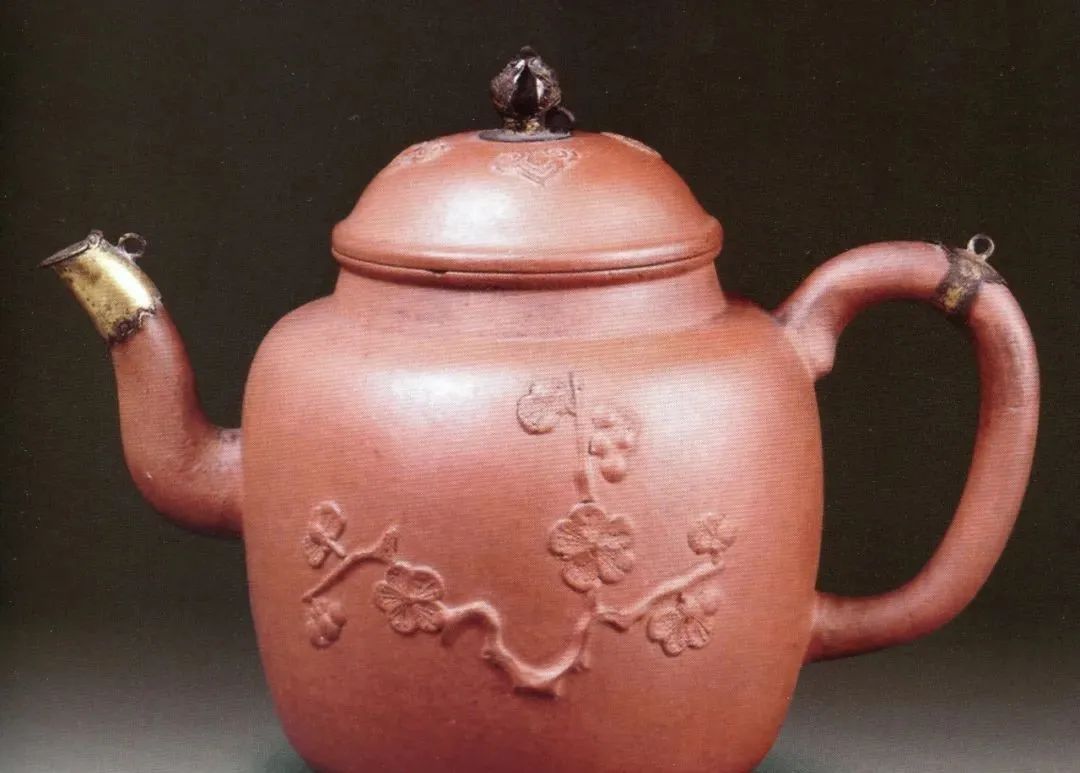

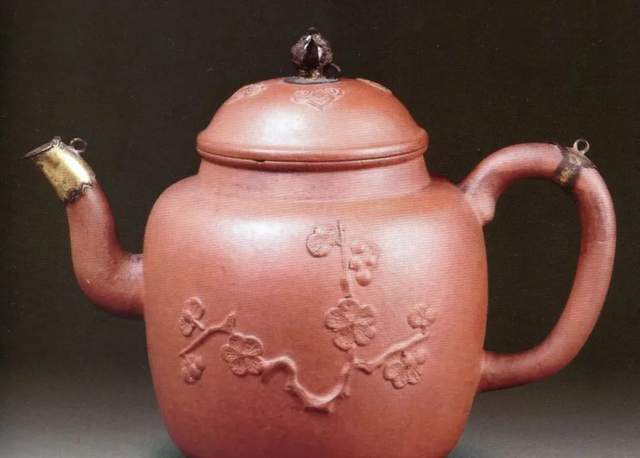

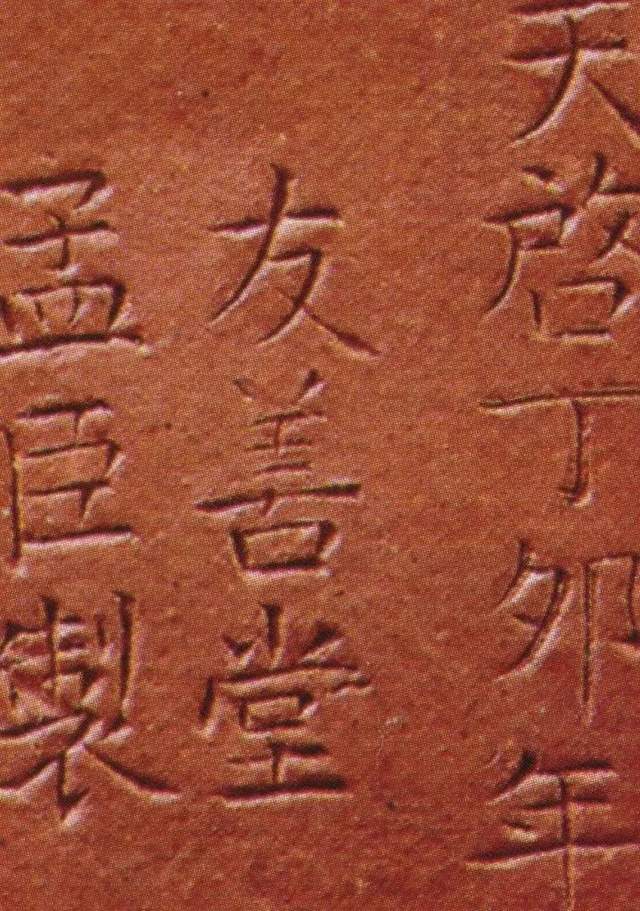

答案是肯定的。通常人们将公元1618年英国Southern v. How案作为不正当竞争与商标法的奠基性判例。[1]然而在同一时期,中国明代紫砂名家惠孟臣及其陶坊所制带有“孟臣”标识的紫砂壶,也已经远销海外。例如,目前英国维多利亚阿伯特博物馆藏有“友善堂孟臣款贴花壶”(款识为“天启丁卯年友善堂孟臣制”)。从该壶的贴花工艺和壶形特征可以判断,该壶是一件典型的外销产品。由此能够证明至少自公元1627年,刻有“孟臣”标识之紫砂壶就已经开始销往海外。[2]

英国维多利亚阿伯特博物馆所藏

“友善堂孟臣款贴花壶”

(款识为“天启丁卯年友善堂孟臣制”)

同时,日本冲绳县立埋藏文化财中心所藏的18-19世纪中国宜兴紫砂器标本中,就包含刻有“孟臣”标识的紫砂壶壶底残片。[3]直到19世纪,泰国拉玛五世(RamaV)在中国定烧的紫砂壶壶底,仍刻“孟臣”二字。[4]另一方面,据台湾学者黄健亮粗略统计,在1040件工夫茶壶中,刻有“孟臣”标识的至少占23.46%以上。[5]由此可以看到,刻有“孟臣”标识的紫砂壶,在国内甚至于东亚、南亚及欧洲范围内,长期具有较高的知名度。

本文就将以自明末清初以来,广泛使用于工夫茶壶之上的“孟臣”标识为例,介绍“孟臣”标识从紫砂壶底款标识,转变为一件知名的工夫茶壶商标的历程。成为商标之后,该标识的显著性又是如何一步步退化,逐渐演化成为指代工夫茶壶的通用名称。通过说明“孟臣”商标的发展与退化历程,以期展现一件在我国自然产生的商标,从出现到演化为一种约定俗成的通用名称之完整过程。

“孟臣”商标的形成

“孟臣”标识能否成为商标,关键在于两点问题的认定:

其一,在于当时的历史环境下“孟臣”标识是否于商业活动中得到使用;

其二,在于该标识能否起到识别商品来源的作用。

在认定我国历史上的第一件商标刘家针铺“白兔”商标时,就遵循了如是认定思路。如郑成思老师认为,

“将一定标识用在商品包装上,有目的的使消费者认明商品来源,不仅有文字记载,而且有实物流传至今的,恐怕仍旧要推我国宋代山东刘家‘功夫针’铺使用的‘白兔’商标。”[6]

那么,“孟臣”标识能否符合上述要求呢?

这还要从惠孟臣的生平及其制壶经历说起。

明代晚期的宜兴,紫砂名工济济。如大彬、友泉、仲芳、用卿等,均为彼时紫砂名家。于紫砂壶底刻己名以作款识,就是时大彬等紫砂名家所创设之惯例。其目的,就是为了区分紫砂壶制作来源。起初,时大彬或请人用毛笔在壶上写好字后,再用竹刀依样描刻,或用印章作为标记。后来便能够直接在紫砂壶底上运刀刻字。且时大彬本人所刻之款识,书法娴雅,仿造难度极高。以至于购买紫砂壶时,能够凭借底款标识区分该壶是否确由其所制。[7]如徐友泉、李仲芳、陈用卿等其他紫砂名家,也会于底款刻上“友泉”“仲芳”“用卿”等标识。

惠孟臣是继时大彬、徐友泉等紫砂名家之后的制壶名工。根据现代学者多方考证,惠孟臣为宜兴川埠上袁村东北角惠家村人。他大约生于明代万历晚期,卒于清代康熙年间。明代天启年间习艺初成,以制壶为业。当时的宜兴陶业,多为小型作坊分工运作,且常以人名为商号。青年时期的惠孟臣即有经营头脑,同样以己名为商号成立陶坊,致力于陶业生意。明亡清兴,随着世局的逐渐稳定,各地对陶器的需求渐强,宜兴陶业恢复了生气。此时,孟臣作坊也开始步入正轨。惠孟臣将出品区别档次,凡自制的高档作品,必聘请刻字先生题刻精雅款识,而其他中档的日用陶壶,则均以木印钤盖。而不论是精雅款识还是木印钤盖,其标识内容均包含“孟臣”的字样。[8]

明代“孟臣”标识

以上惠孟臣制壶经历以及孟臣工坊的经营状况,从一定程度上反映了“孟臣”标识的使用情况。可以看到,惠孟臣有目的地在其所生产之紫砂壶上使用“孟臣”标识,使其所生产之紫砂壶得以区别于同时期其他陶坊之商品。从而通过该标识帮助消费者认明商标来源于其所经营之陶坊。可以说,通过多年经营,此时“孟臣”二字已经从惠孟臣之名,转变为具有指示惠孟臣及其陶坊所生产之商品的紫砂壶标识。由此可以认定,“孟臣”与“白兔”一样,是一件符合现代商标定义的中国古代商业标识。

“孟臣”商标显著性的退化

商标的显著性可能由于驰名度过高,而逐渐被人作为商品的通用名称进行使用。从而因丧失区别商品出处的功能而导致商标退化。最典型的例子,就是过去曾经作为商标的阿司匹林,现在已经退化为乙酰水杨酸的通用名称。

在认定商标是否已成为商品或服务的通用名称时,应首先考虑商标对相关公众所具有的主要含义。北京市高级人民法院在“金骏眉”商标案件[9]中,从商品的法定通用名称及约定俗成的通用名称两方面,对商标是否退化为通用名称进行认定。其中,商品的法定通用名称,是指依据法律规定或者国家标准、行业标准确定的商品通用名称。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品,在该相关市场内通用的称谓,可以认定为通用名称。

明末清初我国尚未制定相关法律规定及国家标准或行业标准。因此约定俗成通用名称的确认,更多的应从所属行业的实际情况和客观市场状况中得到反映。如果某一名称作为代表本类商品的特定称谓,在相对广泛的范围内被普遍认同和使用,则该名称即无法起到区别不同商品来源的作用,成为现代商标法所指的“本商品的通用名称”。

要对标识是否构成通用名称进行认定,不能脱离事物的本源与发展过程。对于“孟臣”标识而言,其不仅被相关典籍所收录,且综合历史相关实践情况可以认定“孟臣”作为“紫砂壶”甚至是“工夫茶壶”的别称已被广泛认同和使用。

“孟臣”标识首先经历了从无名到有名的形成过程。除江南传统紫砂壶市场外,惠孟臣还将经营重心投注在东南沿海的工夫茶壶市场。由于饮茶方式发生改变,东南沿海工夫茶区的饮茶器具开始呈现“小壶化”的趋势。惠孟臣抓住了这一机遇。他以红色细朱泥为胎,以梨式或小圆式为形,以铁刀精刻为款,逐渐成为宜兴壶销往该区的“领导品牌”,成为“工夫茶四宝”之一。[10]

“孟臣”壶发端于宜兴,流行于南方沿海诸省。在闽南地区,“孟臣”茶壶成为消费者争相购买之品茗佳具。据民国二十年(公元1931年)《厦门志》第十二册记载,闽南人

“俗好啜茶,器具精小,壶必曰孟公壶,杯必曰若深杯。”[11]

这里所称“孟公壶”,即刻有“孟臣”标记之茶壶。

另如台湾著名历史学家连横(1878 - 1936)在《雅堂文集》中说:

“台人品茶,与中土异,而与漳泉潮相同…。茗必武夷, 壶必孟臣,杯必若深,三者为品茶之要,非此不足以豪,且不足待客。”

两处文献所记载的时间,距离惠孟臣及其陶坊制作紫砂壶的时期已过去二百余年。这一时期,在盛行工夫茶的福建闽南及台湾地区,带有“孟臣”标识的茶壶,几乎家家都有一两把。以致民间广泛地把“孟臣”壶作为茶壶之别称。[12]因此,两处文献中所言“壶必孟臣”,必然不是在推崇人人收藏明末清初惠孟臣所制“孟臣”茶壶。此时所言“壶必孟臣”,是推崇饮茶使用朱泥小壶。文献中以“孟臣”指代饮茶佳具朱泥小壶,可见“孟臣”作为“工夫茶壶”的别称已被广泛认同和使用。

另一方面在广东潮汕地区,“孟臣”茶壶成为当地制陶工匠争相模仿的对象。潮汕地区追崇宜兴小壶,市场需求量广大,从而促使潮汕本地制陶工匠开始生产廉价宜兴样式茶壶。潮州的制壶法不同于宜兴,是以手拉坯成型。[13]潮汕地区所产茶壶,称为“潮州朱泥壶”。尽管潮州朱泥壶与宜兴紫砂壶在泥料、工艺等方面已全然不同,但是仍习惯在底款之中刻上“孟臣”字样。清末民国时期潮州朱泥壶底款开始出现大量出现“陶坊字号+孟臣”的标识,如“新安顺·孟臣”之标识。[14]其中,“新安顺”为潮州朱泥壶陶坊之字号,用于区分商品之来源。而其中对于“孟臣”标识的使用,已然不再是从区分商品之来源的角度进行使用,而仅是一种对于茶壶的指称,成为“工夫茶壶”在一般符号意义上之所指。

“孟臣”标识在福建闽南地区、台湾地区及广东潮汕地区的饮茶人之中具有极高的认知度。该现象可归因于以下两点:

其一,与惠孟臣及其陶坊制壶品质工艺特征相关联;

其二,源自沿海地区商业流转、产业创新,以及社会的普遍认可,而使之广为流传。

三百余年以来,“孟臣”壶之盛名,不仅包含惠孟臣及其陶坊的贡献,还包括不同制陶工匠及陶坊的贡献。

“符号意义虽然不像生物体那样生老病死,但在某种意义上也具有类似‘生命’的过程,即从生成、繁衍、老化而走向死亡。”[15]其中符号意义的生成,通过能指与所指之结合产生。惠孟臣将“孟臣”标识使用于其所生产之宜兴紫砂壶,使“孟臣”标识与宜兴紫砂壶形成强关联性。而随着“孟臣”标识知名度的扩大,人们不断地将“孟臣”与更多不同所指进行结合,使“孟臣”之所指范围不断扩大,最终成为了“紫砂壶”甚至是“工夫茶壶”之别称。而“孟臣”标识,也随之融入百姓的生活语汇之中,走完了它作为商标的一生。

“孟臣”商标折射的文化功能

商标文化功能的发挥主要体现在三个方面。首先,体现在商标标识带有某种美好的寓意,使人们在消费商品的同时获得愉悦享受。其次,体现在增加生活语汇,使这些语汇成为大众交流和文化传播的媒介。最后,商标的使用也可能会使商标演化为具有特定文化内涵的象征性社会符号,进入公共话语领域。[16]

最初,惠孟臣在紫砂壶底款上使用“孟臣”标识,目的在于指示商品来源。久而久之,“孟臣”标识成为了工夫茶中朱泥小壶的代名词,这便有了“壶必孟臣”的说法。而从近代以来,使用标有“孟臣”的茶壶已成为一种精致饮茶生活的象征。所以除去宜兴外,潮汕地区的拉胚朱泥壶上在标有自己作坊标记的同时,也习惯打上“孟臣”二字。中国明代“孟臣”标识的演化进程,完整地诠释了商标文化功能三个体现。

商标文化功能的发挥,实质上限制了商标权利的扩张,并逐步将商标还原给社会。“孟臣”商标的一生,就是经历了从商标创始、商标影响力扩张,最终进入公共话语领域的过程。从历史上看,中国的商标的出现与应用,远早于中国的商标制度的建立。本文抛砖引玉,旨在于引起大家对于中国古代商标问题的关与思考,从而为更要的建设中国的商标制度提供经验与思路。

(文中图片来源:黄建亮、黄怡嘉:《荆溪朱泥 明清宜兴朱泥壶研究》,台北:盈记唐人工艺出版社,2010年版)

(本文仅代表作者观点,不代表北京知识产权法研究会的任何观点、立场、看法)

注释(上下滑动阅览)

[1] J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademark and Unfair Competition (4th ed.), §5:2, 2010.

[2] 刘明倩.英国维多利亚阿伯特博物院藏明清紫砂器.北京故宫博物院.2007中国紫砂壶:国际研讨会论文集[C].北京:紫禁城出版社,2009:103.

[3] 吴秀慈总编辑.紫砂漫游 聚焦台湾[M].台北:新北市立莺歌陶瓷博物馆.2019:227.

[4] 冯先铭.泰国、朝鲜出土的中国陶瓷[J],中国文化,1990,01:60.

[5] 黄建亮、黄怡嘉.荆溪朱泥 明清宜兴朱泥壶研究[M].台北:盈记唐人工艺出版社,2010:8.

[6] 郑成思.知识产权论(第三版)[M].北京:法律出版社,2003:7.

[7] 韩其楼编著.紫砂古籍今译[M].北京:北京出版社,2010:16.

[8] 黄建亮、黄怡嘉.荆溪朱泥明清宜兴朱泥壶研究[M].台北:盈记唐人工艺出版社,2010:19-20.

[9] 武夷山市桐木茶叶有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会其他二审行政判决书,北京市高级人民法院,(2013)高行终字第1767号。

[10] 黄建亮、黄怡嘉.荆溪朱泥 明清宜兴朱泥壶研究[M].台北:盈记唐人工艺出版社,2010:20.

[11] 吴觉农编.中国地方志茶叶历史资料选辑[M].北京:农业出版社,1990:317.

[12] 王文径.漫说漳浦出土明清紫砂壶[J],东方收藏,2011,01:30.

[13] 吴秀慈总编辑.紫砂漫游 聚焦台湾[M].台北:新北市立莺歌陶瓷博物馆.2019:172.

[14] 李炳炎著、詹树荣主编.潮州窑历代茶具[M].广东:深圳报业集团出版社,2016:26.

[15]陈宗明、黄华新.符号学导论[M].河南:河南人民出版社出版社,2004:141.

[16] 杜颖.社会进步与商标观念:商标法律制度的过去、现在和未来[M].北京:北京大学出版社,2012:19-20.

来源:北京知识产权法研究会

编辑:梵高先生

相关文章

|

关注公众号

|

联系小编

|

|

| 电话:+86 18917798290 | ||

| 地址:上海市嘉定区陈家山路355号创新创业大厦 | ||

分享到微博

分享到微博 分享到微信

分享到微信 分享到领英

分享到领英