《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》的制定背景及亮点解读

2021年3月3日,最高人民法院发布《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》(法释〔2021〕4号,以下简称《解释》),自2021年3月3日起实施。本文通过对我国知识产权惩罚性赔偿规则的演进历程进行回顾,对《解释》的亮点进行解读。

01

我国知识产权惩罚性赔偿规则演变历程

制度空白期(2013年之前):在1994年《消费者权益保护法》确立惩罚性赔偿后,我国就出现在知识产权领域构建惩罚性赔偿制度的提议,但经过近20年的努力,截至2012年仍未建立。此阶段的知识产权侵权损害赔偿仍将“完全补偿”奉为圭臬。

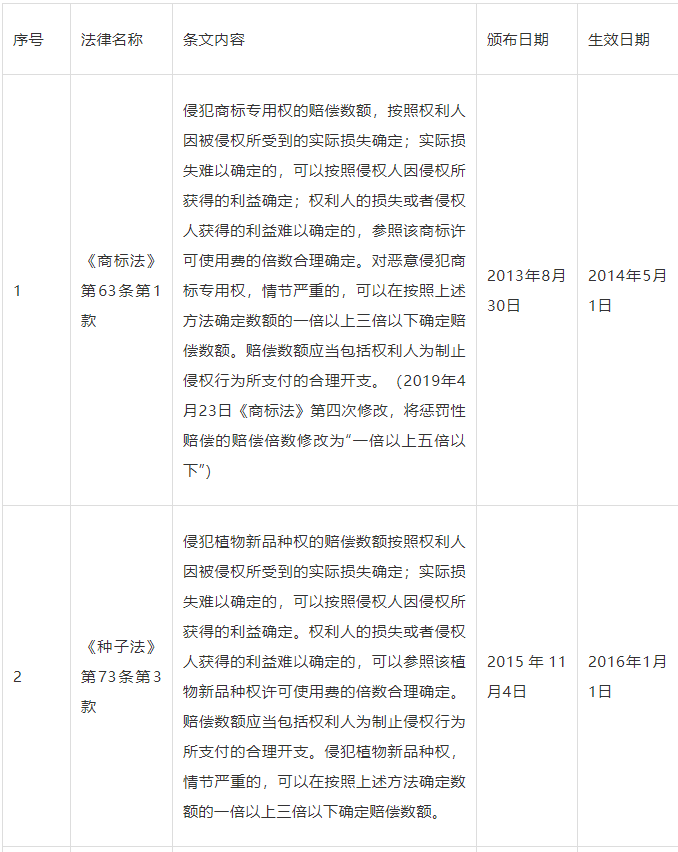

制度构建期(2013年之后):在2013年8月30日修订的《商标法》第63条(2019年4月23日修订)、2015年11月4日修订《种子法》第73条、2019年4月23日修订《反不正当竞争法》第17条、2020年10月17日修订的《专利法》第71条和2020年11月11日修订的《著作权法》第54条中,分别确立了惩罚性赔偿条款。此外,在2019年5月28日颁布,2021年1月1日实施的《民法典》第185条规定了知识产权惩罚性赔偿的一般规则。2021年3月3日,最高人民法院公布了《解释》。自此,我国知识产权领域已全面建立起惩罚性赔偿制度。我国知识产权惩罚性赔偿规则一览表

但从当前的司法实践看,业已实施的商标、植物新品种和商业秘密侵权惩罚性赔偿制度的效果并不理想。究其原因,笔者认为主要有:

一是适用要件过于抽象。从上述条文看,不论是《种子法》第73条以“侵犯植物新品种权,情节严重的”为条件,还是其他四个领域的惩罚性赔偿或以“恶意侵权+情节严重”,或以“故意侵权+情节严重”为要件,因“故意”(“恶意”)、“情节严重”均属于规范性法律概念,并无统一的判断标准,导致惩罚性赔偿制度适用率较低,不能充分发挥制度应有的惩罚和威慑效能。

二是计算基准难以确定。从法律条文可知,惩罚性赔偿的计算基准包括权利人实际损失、侵权人违法所得和许可使用费的合理倍数三种。但一方面因知识产权的无形性和非排他性导致侵权损害数额难以确定,另一方面因权利人难以获得主要被侵权人掌控的账簿等资料而无法证明侵权人的违法所得,导致惩罚性赔偿缺乏计算基准而难以适用。

02

《解释》的制定背景梳理及其主要内容

(一)《解释》的制定背景

《解释》的出台有着独特的政策因素和现实需求:

政策因素。自2018年开始,国家高度重视建立健全知识产权惩罚性赔偿制度,强化知识产权保护。为此,国家主席、国务院总理等在多个场合提到要建立知识产权惩罚性赔偿制度,而且国家出台的相关政策也要求健全知识产权惩罚性赔偿制度。到2020年12月1日,习近平在中央政治局第二十五次集体学习时指出:“要深化知识产权审判领域改革创新,健全知识产权诉讼制度,完善技术类知识产权审判,抓紧落实知识产权惩罚性赔偿制度。”2021年1月10日,中共中央印发《法治中国建设规划(2020-2025年)》要求,“实行知识产权侵权惩罚性赔偿制度,激励和保护科技创新”。这为《解释》的出台营造了良好的政治条件。

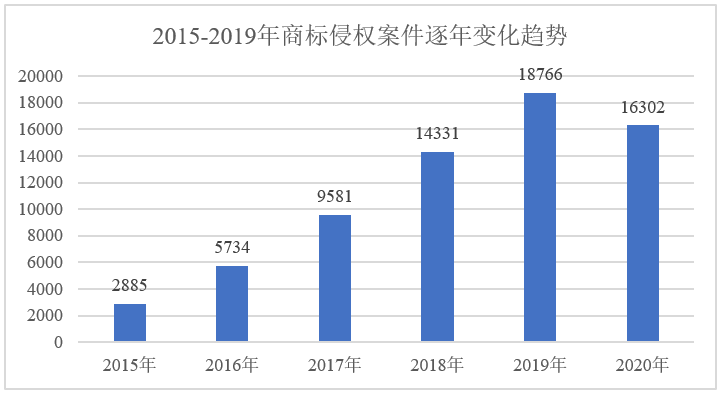

现实需求。知识产权惩罚性赔偿规则过于抽象,导致制度难以实施,且未有效发挥制度的预防功能,知识产权侵权行为依旧猖獗。如以商标法为例,在2014年5月1日商标惩罚性赔偿制度运行以来,商标侵权行为并没有因存在惩罚性赔偿制度而有明显改善。笔者在中国裁判文书网中以“案由:侵害商标权纠纷”“文书类型:判决书”分年度检索2015-2020年年度商标侵权案件,发现案件数量呈逐年上升趋势(如下图所示)。尽管不能将商标侵权案件上涨的原因全部归结于惩罚性赔偿制度运行效果不好,但至少部分原因可归结于惩罚性赔偿制度的威慑效果不足,或者说商标惩罚性赔偿的制度效能并未充分发挥。

(二)《解释》的主要内容

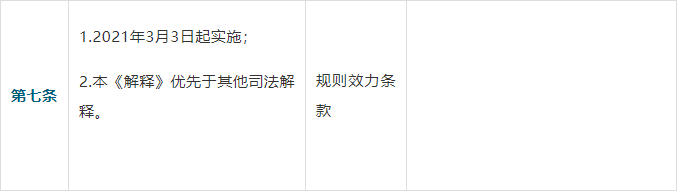

《解释》共七条,分别就知识产权惩罚性赔偿规则的适用作出细化规定。

03

《解释》的亮点内容

(一)明确权利人起诉时应注意的事项

在《解释》出台之前,我国知识产权惩罚性赔偿诉讼请求至少存在以下问题:一是提出时间缺乏统一规定。一方面,《商标法》等法律并未规定一审中惩罚性赔偿请求的提出时间要求;另一方面,在既有的判决中,二审法院会以原告“未在一审中提出惩罚性赔偿请求”,拒绝在审查是否应适用惩罚性赔偿,如(2019)京73民终1753号、(2019)皖民终1067-70号等案。二是因原告在起诉时未明确惩罚性赔偿数额及计算方式,导致法院拒绝适用,如(2017)沪0115民初78821号、(2019)浙0381民初3929号等案。而《解释》不仅列明了原告在起诉时需要明确赔偿数额和计算方式,还明确二审中增加惩罚性赔偿请求的处理规则。

(二)进一步明确惩罚性赔偿适用要件

在《解释》出台之前,因“故意”和“恶意”的含义是否相同以及认定标准不清、“情节严重”认定缺乏统一规则指引,导致知识产权惩罚性赔偿制度或无法适用,或裁判说理过于粗糙。《解释》不仅表明“故意”包含“恶意”,还分别明确了认定“故意”和“情节严重”应当考量的因素,并列举了几种认定“故意”和“情节严重”的情形。

不过,需要注意的是,《解释》第三条第二款列举的六种认定“故意”的情形,只是法院的初步认定,被告可以举出证据推翻。

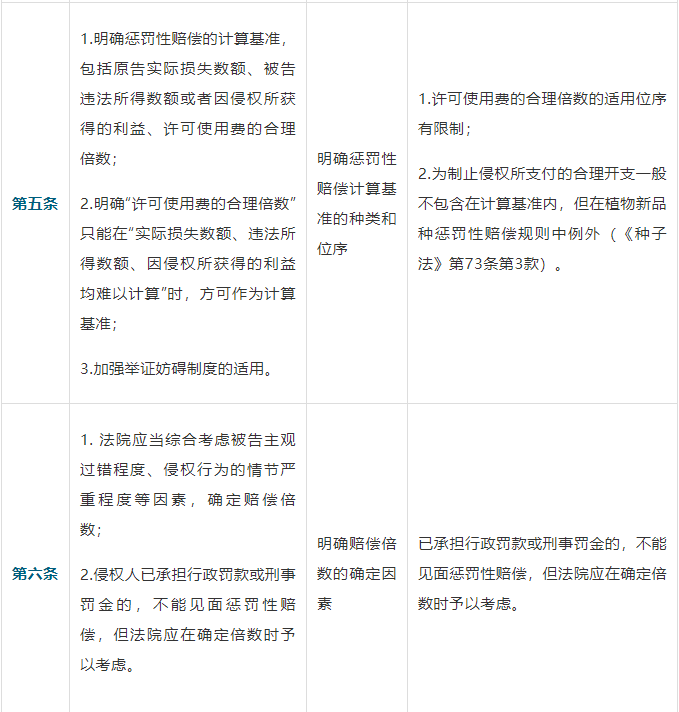

(三)明确计算基准适用位序

在《解释》出台之前,《商标法》等法律对计算基准的规定都较为笼统,即“可以在按照上述方法确定数额”的一倍以上五倍以下(或一倍以上三倍以下)确定赔偿数额。《解释》明确应优先适用“实际损失数额、违法所得数额、因侵权所获得的利益”这三种计算基准,在上述基准难以计算时,才能参照该权利许可使用费的倍数合理确定惩罚性赔偿的计算数额。

值得注意的是,《商标法》等法律仅规定“权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益和许可使用费的倍数”可以作为计算基准(商业秘密侵权惩罚性赔偿的计算基准无“许可使用费的倍数”一项),但《解释》中增加了“被告违法所得数额”这一计算基准。

(四)明确罚款、罚金同惩罚性赔偿的关系

《商标法》等法律并未对惩罚性赔偿与行政罚款和刑事罚金的竞合作出规定。《解释》第六条明确规定“因同一侵权行为已经被处以行政罚款或者刑事罚金且执行完毕,被告主张减免惩罚性赔偿责任的,人民法院不予支持,但在确定前款所称倍数时可以综合考虑”。这在一定程度上缓解了侵权人可能因侵权行为招致过重的法律责任。

值得注意的是,《解释》仅就“先履行了罚款和罚金,后被判处惩罚性赔偿”的情形作出规定,但未就“先承担了惩罚性赔偿后,后被判处罚款或罚金”的情况作出安排。对此,笔者认为在司法实务中,被告及其代理律师应当积极主张被告已承担惩罚性赔偿责任,请求法院适当减少行政罚款或刑事罚金。

编辑:肖晋