贾媛媛等 | 企业商业秘密保护中电子证据的管理与运用(下篇)

作者 | 贾媛媛 籍婷 王聪睿子

海问律师事务所

目次

一、商业秘密权利人需要收集的外部证据

二、 外部证据的管理和收集的实操指引

(一)网页

(二)即时通讯记录

(三)录音、录像证据

三、结语

前言

在上篇中,我们结合电子证据的特点和商业秘密案件的审判实践,探讨了权利人需要提供的用于证明商业秘密范围、权属、保密措施的内部证据,这些证据通常是在企业日常经营过程中产生的,其主要以电子文档和电子邮件的形式生成和保存。具体请见【贾媛媛等 | 企业商业秘密保护中电子证据的管理与运用(上篇)】

在下篇中,我们将继续探讨权利人需要提供的用于证明侵权行为的外部证据。本文中的外部证据主要是指用于证明侵权行为的证据,其所涉及的人员、行为、场所或事件通常超出了权利人企业的内部范围,故与上篇中所述的内部证据的取证思路稍有不同。我们将结合实务经验,对几种常见电子证据的管理与运用提供操作指引,包括网页、聊天记录、录音及录像等。

一、 商业秘密权利人需要收集的外部证据

根据《中华人民共和国反不正当竞争法(2019修正)》的规定,侵犯商业秘密行为主要表现为以下形式[1]:

以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密;

披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密;

违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密;

教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密;

第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施本条第一款所列违法行为,仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密。

在实践中,因侵权行为的隐蔽性,商业秘密权利人的举证难度极大,导致权利人的维权之路异常艰辛。为了缓解商业秘密权利人的举证困境,适当降低原告的举证难度,在我国司法实践中,原告可以合理运用举证责任转移制度,将部分举证责任转移给被告。具体地,“商业秘密权利人提供初步证据合理表明商业秘密被侵犯,且提供以下证据之一的,涉嫌侵权人应当证明其不存在侵犯商业秘密的行为:(一)有证据表明涉嫌侵权人有渠道或者机会获取商业秘密,且其使用的信息与该商业秘密实质上相同;(二)有证据表明商业秘密已经被涉嫌侵权人披露、使用或者有被披露、使用的风险;(三)有其他证据表明商业秘密被涉嫌侵权人侵犯。”[2]

在湖北某科技有限公司等侵害技术秘密纠纷案件[3]中,原告前员工获取原告商业秘密后成立了新的公司,该前员工在新公司使用了原告的技术秘密,并在其微信朋友圈中声称要公开原告的商业秘密,原告对该条朋友圈进行了公证并作为证据向法院提交。最终,最高院认为原告提交的证据已初步表明涉案技术秘密受到侵害,并有进一步受到侵害的风险,根据法律规定,举证责任转移至被告,应当由被告提供反证,证明其不存在侵害涉案技术秘密的行为。

在实践中,如上述案件中的涉嫌侵权人在社交媒体中主动披露其不当使用他人商业秘密的情况实属少见。大多数情况下,权利人仍然需要花费大量时间和精力,甚至引入第三方调查机构,才有可能收集到能够证明侵权行为的有利证据。

二、 外部证据的管理和收集的实操指引

基于前述商业秘密纠纷中对于侵犯商业秘密行为的举证规则,结合笔者在处理类似案件的实践经验,笔者在此梳理和列举用于证明侵权行为的几种常见电子证据的操作指引,包括网页、即时通讯记录、录音及录像。

(一) 网页

随着互联网的飞速发展,网络已经成为商业宣传、市场推广的主要渠道。同样,涉嫌侵权人也可能利用网络资源对其公司、产品、服务、商业活动、核心人员等进行宣传和推广。因此,涉嫌侵权人的官方网站或其他第三方网站均可能成为获取侵权行为证据的重要来源。下文将结合网页的主要特点,介绍相关注意事项和实操指引。

网页证据属于实践中较为易得的一种证据形式,一般可以通过关键词搜索的方式获取相关网页证据。为了保证检索的全面性,可以对搜索关键词进行扩展,例如企业/技术/项目的简称、全称、别称、英文名、昵称、衍生词汇、字号、商标等;企业/技术/项目的创始人、负责人、核心技术人员等;关联企业的简称、全称、别称、英文名、昵称、衍生词汇、字号、商标等。

实践中,因网页来源多样、内容监管不严格,导致网页内容的真实性难以保障。为了保证检索结果的准确性和权威性、排除干扰信息,建议选择较为权威的搜索引擎或专业网站,并通过多个网站交叉检索来验证真实性。具体地,包括:侵权人官方网站及官方社交账号(例如,官网、微信公众号、微博等)、常用搜索引擎网站(例如,谷歌、必应、百度等)、公开文献网站(例如,知网、读秀、谷歌文献等)。一般来说,当事人在自己的官网、公众号等做出的陈述的证明力高于第三方网站或媒体的转述,权威性较高的官方媒体或浏览量高的媒体的证明力高于知名度低或浏览量低的媒体。

对于商业秘密侵权的认定而言,网页中体现的涉嫌侵权人的就职履历、其开发的技术和产品的介绍、其与权利人或第三方开展的技术合作新闻等,对证明“涉嫌侵权人有渠道或机会获取商业秘密,且其所使用的信息与权利人所主张的商业秘密实质相同”均有一定帮助。此外,网页的公开时间(通常指网页的发布时间)也尤为重要,在检索和固定网页证据时,建议一并固定网页的公开时间。在笔者处理的某商业秘密侵权案中,被告在其官网中发布了某款产品,而被告公司的成立时间至该网页的发布时间的间隔明显短于该行业内产品的普遍研发周期,因而可以用来辅助证明被告存在侵犯原告商业秘密的可能性。

对于网页证据的举证方式,最为常见的是通过公证取证的方式进行固定,但这种方式成本较高,也可以通过当庭演示、提供网址供对方庭下核实等方式来验证真实性。另外,随着技术的发展,我国法院也逐渐认可通过第三方电子证据机构取证的方式,例如可信时间戳TSA[4]、IP360[5]、腾讯推出的至信链[6]、阿里云可信存证服务[7]等。

(二)即时通讯记录

商业秘密纠纷案件中,因前员工离职而引发的商业秘密侵权是较为常见的情形。即时通讯工具(包括微信、钉钉、QQ等)往往是员工与就职单位的其他部门和人员沟通协作的重要工具,经常会包含与涉案商业秘密相关的重要信息。下文将以微信为例,介绍相关注意事项和实操指引。

实践中,在筛选和收集微信聊天记录时,需要保留和固定能够显示聊天主体账号信息的界面。此外,因微信头像、昵称等账号信息可以编辑和修改,故需要进一步确认该账号所对应的真实身份,例如可以通过其在聊天记录中提供的电子名片,绑定的手机号,自我介绍中的公司名称、职位和姓名,以及其在朋友圈中分享的所在公司介绍等来证明该账号所有人的真实身份。在一些案例中,如果该微信账号是通过其他途径介绍或者推荐的,例如通过涉嫌侵权人在其微信公众号的官方客服提供的账号信息添加,那么与官方客服的在先聊天记录也可以用于证明该微信账号所对应的真实身份以及与涉嫌侵权人之间的关系。

在固定微信聊天记录时,一般通过截屏的方式进行。一方面,针对与案件相关的聊天记录,应尽量进行完整的收集,切勿对个别条目进行删除或编辑,导致歪曲上下文的含义,从而使整个微信聊天记录的真实性受到质疑;另一方面,如果在某段时间内的聊天记录与本案无关且涉及隐私信息,则应尽量避免作为证据提交或进行遮挡,并提供合理理由。

此外,由于手机、微信、或其他通信设备、软件的更新迭代,以及相关人员的误操作(例如删除、清空等),微信聊天记录容易丢失。在很多情况下,员工通过个人微信进行业务沟通,导致在其离职后无法再获取历史聊天记录;某些情况下,即便员工使用企业微信进行业务沟通,有些企业也会在员工离职后迅速注销该员工所使用的企业微信账号,导致无法获取到历史聊天记录。对此,建议企业要求员工尽量通过官方微信、官方钉钉号、电子邮件等来进行沟通,并及时进行备份,避免因员工误操作、离职或账号注销而无法获取历史记录。

另外,微信也经常被用来传输文档、照片、视频等文件,这些文件也可能成为证明侵权行为的重要依据。在笔者处理的某商业秘密案件中,涉案商业秘密包括某产品的内部结构、制造工艺以及控制软件。涉嫌侵权人通过微信发送了关于其公司、研发情况和核心人员介绍的PDF文档,涉嫌侵权产品和设备的照片,以及涉嫌侵权软件的运行界面的视频等信息,是证明涉嫌侵权人从事侵权行为的重要证据。对于不同类型的信息,可以根据取证目的,结合文档、照片、视频的具体内容,采取不同的取证方式。例如,为了保证清晰度,对于重要的文档、照片和视频,除了在微信中打开并截屏保存,也可以将各文件单独存盘。另外,如果视频时间较长,全部播放会占用大量庭审时间,建议提前截取和展示重要界面,并标注视频的对应时间。

类似于上述网页证据的举证,微信聊天记录证据也可以采用公证取证、当庭演示、第三方电子机构取证等方式进行举证。

(三)录音、录像证据

鉴于商业秘密的侵权行为具有隐蔽性,权利人通常需要采取多种取证手段来获取足够的证据,录音或录像也是常用的取证方式。在取证过程中,应当注意取证手段的合法性,不得侵害他人的隐私及其他合法权益,不得违反法律禁止性规定。实际上,对于私自录音录像的合法性认定标准,我国的相关法律规定曾进行了多次修改,经历了由严格至相对宽松的过程:

1995年,最高人民法院在《关于未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料不能作为证据使用的批复》说明:未经对方当事人同意私自录制其谈话,系不合法行为,以这种手段取得的录音资料,不能作为证据使用。

2001年,《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第六十八条规定:以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据,不能作为认定案件事实的依据。

2022年,《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释(2022)》第一百零六条规定:对以严重侵害他人合法权益、违反法律禁止性规定或者严重违背公序良俗的方法形成或者获取的证据,不得作为认定案件事实的根据。

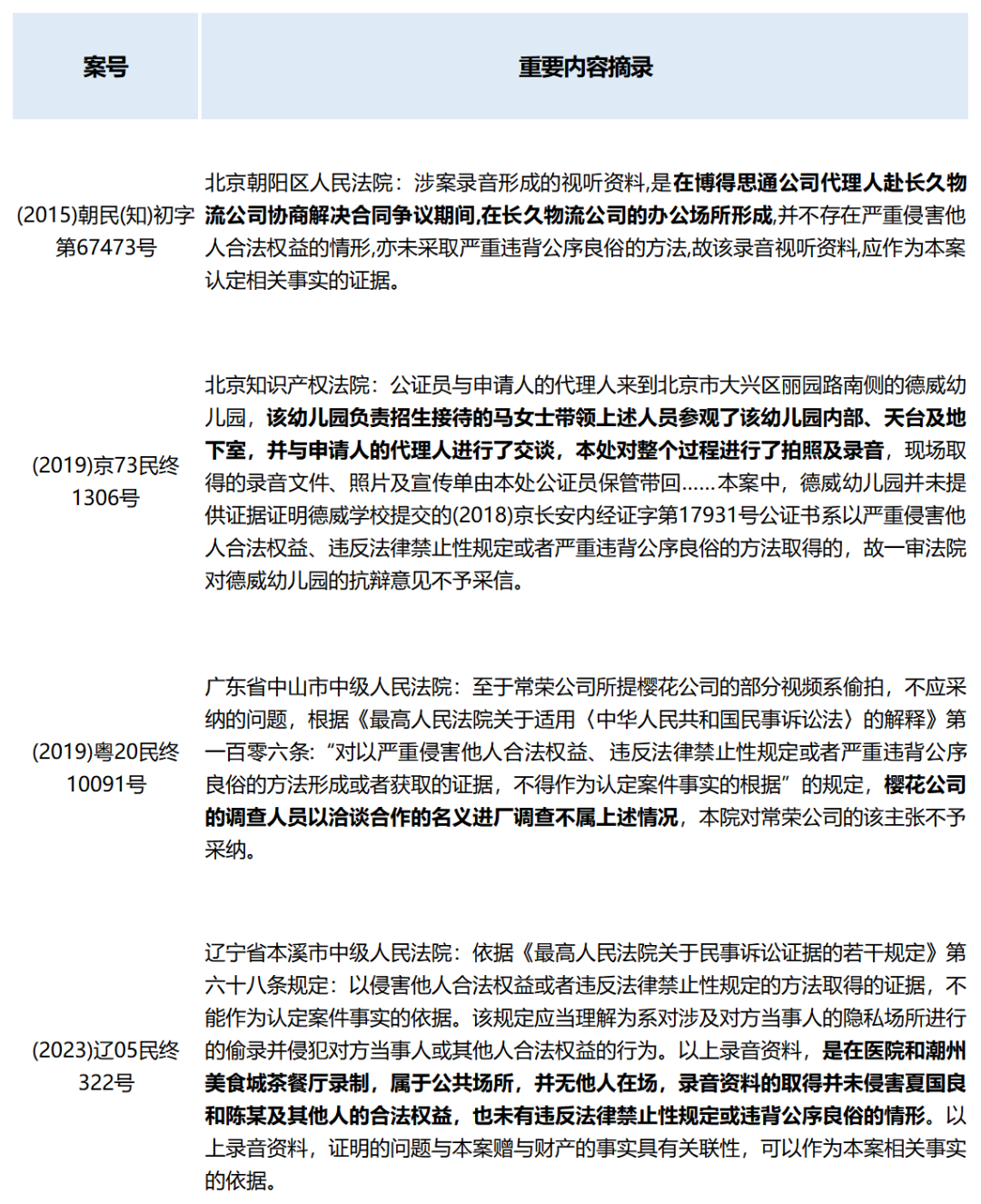

为了提供相关参考和指引,我们对较为具有代表性案例的进行了如下总结和摘要:

结合上述案例和实践经验,在通过录音录像的方式进行取证过程中,建议企业注意以下事项:

在取证时应当尽量在公开场所进行,或尽量选择私密性较低的场所。例如办公场所、公司厂房、酒店大堂等地点,其私密性较低,在这些地点私自录音录像取得的资料,亦可能具有合法性。相反,如在他人住宅内私装摄像头或录音设备等,则涉嫌严重侵犯他人的隐私权,由此而获得的录音录像资料不具有合法性。

在录音录像时应当尽量在安静的环境中进行,并通过双方的自我介绍和称呼,体现双方的身份信息;应当围绕其欲证明的法律事实展开,不应当包含与案件无关联的他人个人隐私或商业秘密,不得用于维权以外的目的。录音录像内容应当反映被录音人的真实意思表示,而不得通过胁迫等方式获得相关录音录像。

如上文所述,录音、录像资料亦属于电子证据,容易被剪辑和篡改。为了满足对于电子证据的真实性的要求,建议引入公证机构或使用第三方存证工具,对录音录像资料获取、保存的全过程进行公证,从而保证所获资料的完整性与可靠性。录音录像的时长往往持续数小时,为了节省庭审时间、提高庭审效率,建议对录音录像进行文字整理。在整理时,建议对重点内容进行高亮提示,并标注对应的录音录像的具体时间。

三、 结语

对于企业而言,商业秘密可以带来巨大的经济利益和市场份额,是企业的核心竞争力。随着信息化与电子办公的发展与普及,越来越多的技术资料、研发记录、沟通过程、相关合同、交易凭证、产品和服务等都以电子数据的形式存在,因而电子证据对于企业的重要性愈发凸显。

然而电子证据更具抽象性与复杂性,在进行证据收集和固定时,如何使其满足我国《民事诉讼法》中关于证据真实性和合法性的要求,也给企业带来新的挑战。本文结合司法审判要点和处理商业秘密纠纷的实践经验,对实践中遇到的一些常见情形和应当注意的问题进行了探讨,以期为企业电子证据的管理与运用提供一些思路和建议。

注释

【1】《中华人民共和国反不正当竞争法(2019修正)》第九条

【2】《中华人民共和国反不正当竞争法(2019修正)》第三十二条第二款

【3】(2022)最高法知民终275号、(2020)粤03民初5769号

【4】联合信任时间戳服务中心官网 https://www.tsa.cn/phoneUs

【5】IP360官网 https://www.ip360.net.cn/index

【6】至信链官网 https://zxchain.qq.com/

【7】阿里云官网 https://www.aliyun.com/solution/blockchain/tbes

作者简介

贾媛媛,合伙人,海问律师事务所

贾媛媛律师是美国物理学博士,拥有中国律师执业资格、中国专利代理师资格和美国加州律师执业资格,业务领域包括商业秘密、专利无效及诉讼、计算机软件著作权诉讼、以及技术分析、交易和许可等,所服务的客户涉及计算机软件/硬件、互联网、电子、通信、半导体等多个领域。

贾律师的理工科背景使她在处理技术类知识产权案件中有明显优势,能够从技术和法律角度出发,提供商业上可实施的综合性法律方案。贾律师负责了多个具有影响力的知识产权诉讼案件和大型交易项目,代理的案件多次入选最高院以及地方知识产权年度典型案例和指导案例,并连续两年被《商法》评为“年度杰出交易”。

贾律师于2022年被《亚洲法律杂志》(ALB)评为“中国十五佳知识产权律师”,2020-2023年连续四年被法律500强(The Legal 500)评为“明日之星”。

联系方式:

邮箱:jiayuanyuan@haiwen-law.com

电话:86-10-50892232

作者:贾媛媛 籍婷 王聪睿子

编辑:Eleven